抑郁症病友群:走出心灵的黑夜:抑郁症科学解读与病友互助指南

“我只是太脆弱了”“忍一忍就能好”……这些对抑郁症的误解,常让患者陷入更深的孤独。抑郁症并非简单的“心情不好”,而是一种需要科学干预的疾病。全球约有 3.8%的人口 受其困扰(WHO数据),但仅少数人得到有效治疗。本文从科学角度解析抑郁症本质,并为患者提供互助支持路径,愿每一颗疲惫的心都能找到光明的出口。

一、抑郁症是什么?科学定义与病因

抑郁症(Major Depressive Disorder)是 大脑功能异常 引发的情绪障碍,以 持续心境低落、兴趣丧失 为核心症状,伴随生理与认知功能损害。

病因解析

生物学因素:

神经递质失衡:5-羟色胺、多巴胺等“快乐激素”分泌异常。

脑区功能改变:前额叶皮层、海马体等区域活动减弱,影响情绪调节。

遗传风险:直系亲属患病风险增加2-3倍。

心理社会因素:

长期压力、童年创伤、重大丧失等诱发敏感个体发病。

关键结论:抑郁症 ≠ 性格缺陷,而是 生物-心理-社会多因素综合作用 的结果。

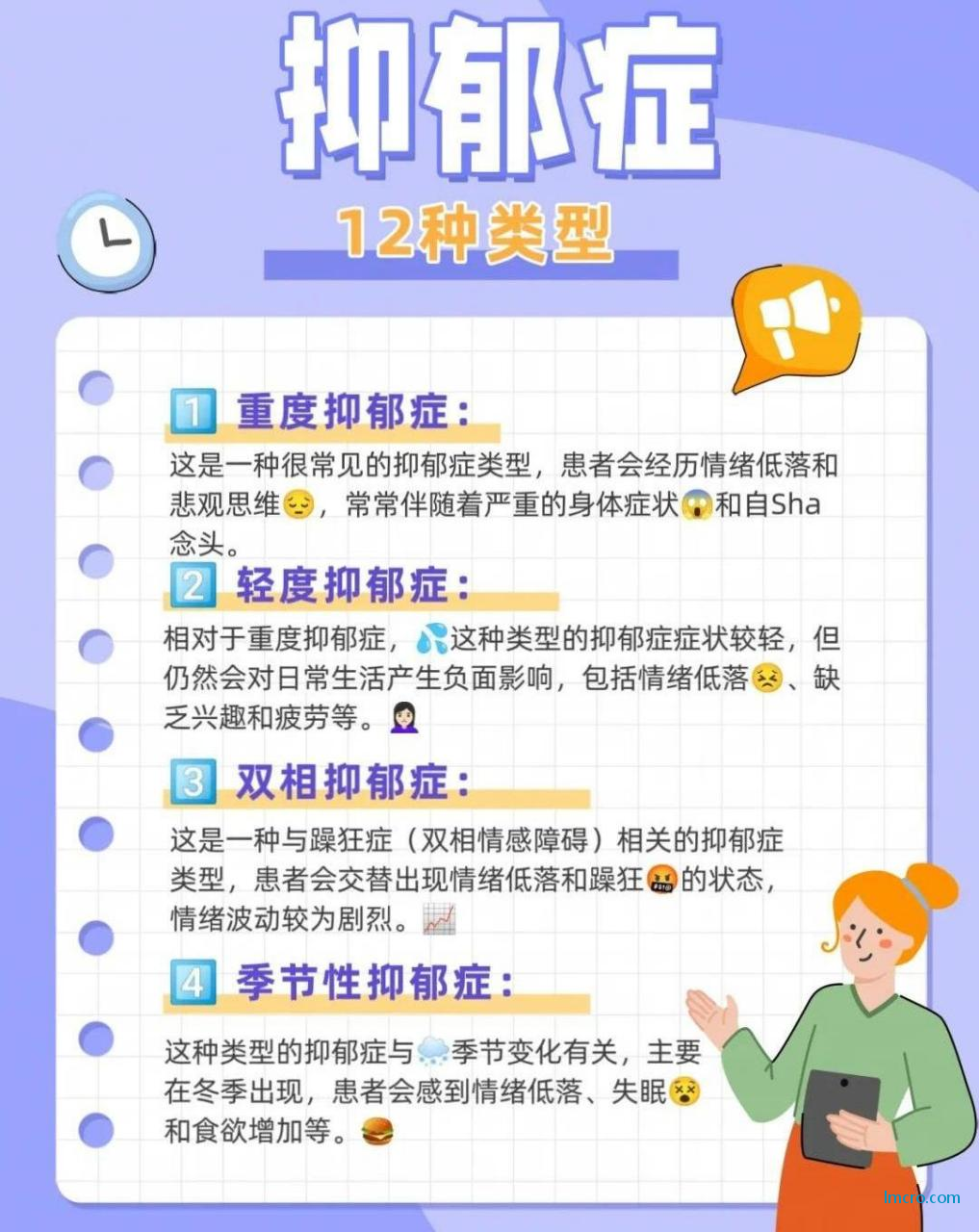

二、识别抑郁症:症状与诊断标准

核心症状(持续≥2周)

情绪:几乎每天感到悲伤、空虚或绝望。

兴趣:对曾经热爱的事物丧失兴趣。

精力:持续疲劳,即使休息也难以缓解。

附加症状

睡眠障碍(失眠或嗜睡)

食欲/体重显著变化

注意力下降、决策困难

无价值感或过度自责

反复出现死亡或自杀念头

诊断提示:需由精神科医生通过 临床访谈+量表评估 确诊,不可自行贴标签!

三、科学治疗:抑郁症可被有效干预

- 药物治疗

常用药物:选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs,如舍曲林)、SNRIs类等。

起效时间:通常2-4周起效,需严格遵医嘱调整剂量。

误区澄清:抗抑郁药 ≠ 成瘾,突然停药可能导致复发。

- 心理治疗

认知行为疗法(CBT):修正负面思维模式,缓解“自我攻击”。

正念疗法:通过觉察当下减少反刍思维。

- 物理治疗

经颅磁刺激(rTMS):无创刺激大脑特定区域,改善神经活动。

电休克治疗(ECT):针对重度难治性患者,安全性已大幅提升。

治疗原则:早期联合治疗(药物+心理)效果最佳,复发率可降低50%!

四、病友互助群:你不是一个人在战斗

病友群为患者提供 情感支持+经验共享 的安全空间,其价值包括:

打破孤立感:与“真正理解你的人”分享挣扎与进步。

实用信息互通:

推荐靠谱医生、避坑无效疗法;

交流药物副作用管理技巧(如应对嗜睡、口干)。

康复榜样力量:见证他人从“无法起床”到回归生活的真实案例。

一位康复者自述:

“病友群里有人说‘今天我能出门散步了’,这种微小胜利的累积,让我相信黑暗不是永恒的。”

写给抑郁症患者与家属的寄语

给患者:

你只是生病了,不是懦弱,更不是累赘。

允许自己“暂停”,治疗是勇敢者的选择。

给家属:

不说“振作点”,改为“我陪你一起想办法”;

学习疾病知识,识别自杀风险信号(如突然整理财物、告别行为)。

请记住:抑郁症的缓解率高达 60-80%,科学治疗+社会支持是走出黑夜的双翼。

延伸资源

紧急求助:心理危机干预热线 400-161-9995(全国24小时)

愿这篇文章传递科学与温暖,让更多人放下偏见,伸出援手。抑郁可治,生命可期。

想了解更多或报名请联系我们-> hzkj088(微信号)